新学期的清晨7:30,健康医疗科技学院的教室里已传来热烈的讨论声。这里的大一、大二学生正以“早自习”为起点,开启一场融合医学知识与智能科技的沉浸式学习之旅—“晨光计划”。依托学院“医工融合”的特色课程,早自习不再是传统的晨读,而是升级为“AI医生实操+临床思维训练”的创新课堂!

专业课程“活”起来

从课本到临床的零距离接

早自习内容紧扣临床医学概论、医学影像设备学、单片机技术与应用、模式识别技术及其应用、医学电子学基础、操作系统基础、程序设计基础(python)、生理学等核心课程,专业教师将知识点转化为“实战任务”:

《临床医学概论》

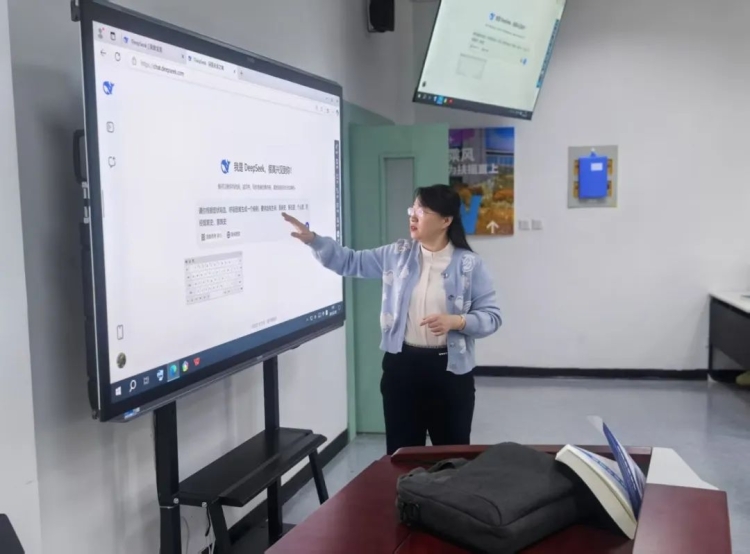

在《临床医学概论》课程前的早自习时间,副院长王帅、专业教师黎世财创新性地将 AI 医生融入早自习学习,形成了独具特色且分阶段递进的教学方法。初阶阶段,学生们春雨慧问及临床思维训练等AI平台开展开展精准化知识巩固训练;中阶阶段,学生借助DeepSeek+课堂派开展知识点测试。依托DeepSeek的强大生成能力,让DepSeek模拟“病人”,为学生构建出丰富多元的临床场景。学生需从“DeepSeek患者”碎片化主诉出发,通过阶梯式问诊收集关键信息,最终识别出疾病特征。高阶阶段,通过组织公益讲座,让学生将所学知识转化为实际行动,增强社会责任感。这种分阶段、递进式的教学方法,充分体现了该系在教学创新上的特色,为培养高素质健康服务专业人才筑牢根基。

《医学影像设备学》

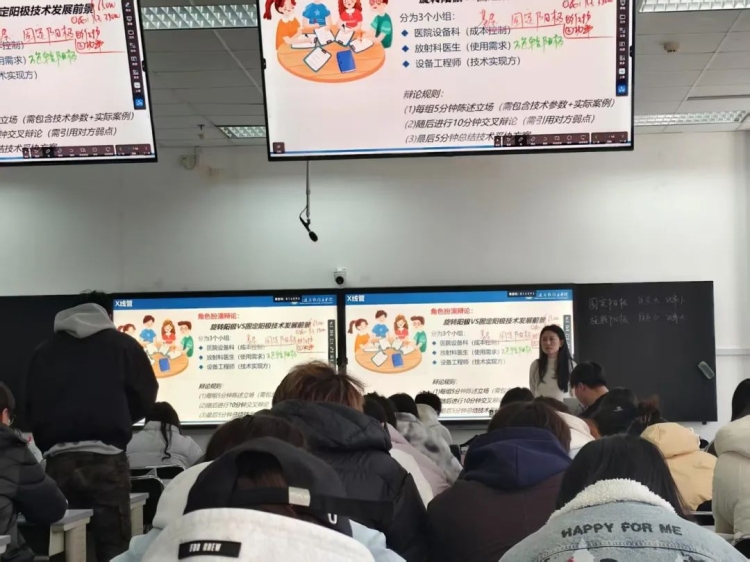

在医学影像技术系的早自习课堂上,副院长姜羲和专业教师刘晓丹正带领学生们开启一段独特的学习之旅。他们所构建的“三维递进、虚实联动”教学模式,为学生们打造了一个沉浸式的学习生态。早自习伊始,学生们首先回顾理论知识,为当天的实践操作筑牢基础。随后,学生们分组开展“影像技师-诊断医师-工程师”角色扮演实训,通过PBL案例讨论,各抒己见,深度锤炼设备操作技能与跨学科协作能力。这样的早自习,不再是简单的知识背诵,而是理论与实践的深度融合,让学生们在沉浸式学习中稳步成长。

《单片机技术与应用》

《模式识别技术及其应用》

《医学电子学基础》

副院长孙风栋与全体授课教师坚持每日7:30到岗,全程参与早自习教学督导和答疑,提前在东软智慧平台预留作业,帮助学生充分利用早自习时间预习,或现场指导学生进行实践教学。

学生心声

有内容,学知识,好玩

健康服务与管理专业大二王智浩:

今天的早自习,我们借助DeepSeek+课堂派进行了知识点测试,这种全新的学习方式让我眼前一亮。通过与“病人”交流,我从他们的碎片化主诉出发,一步步进行阶梯式问诊,收集关键信息,最终识别出疾病指征。

这个过程不仅让我巩固了理论知识,还锻炼了临床思维和实际操作能力。以往只是在书本上学习,现在通过模拟实践,我更加深刻地理解了疾病的诊断过程。也沉浸式的体验学习带来的乐趣。

医学影像专业大二肖惠萍:

今天的早自习,姜羲副院长和刘晓丹老师带领我们开启了一段独特的学习之旅。课堂上,我们不仅回顾了理论知识,还通过“影像技师-诊断医师-工程师”的角色扮演和PBL案例讨论,深入实践操作,锤炼跨学科协作能力。

这种“三维递进、虚实联动”的教学模式,让我们在沉浸式学习中稳步成长。从理论到实践,从小组讨论到角色扮演,每一个环节都让我对医学影像技术有了更深刻的理解。不再是简单的知识背诵,而是理论与实践的深度融合,让我感受到学习的乐趣和挑战。

智能医学与信息工程系大一李媛梦:

每天清晨7:30,老师们会提前在东软智慧平台预留作业,帮助我们充分利用早自习时间预习。无论是理论知识的梳理,还是实践操作的指导,老师们总是耐心解答每一个问题。有时候,老师们还会现场指导我们进行实践教学,让我们在动手操作中加深对知识的理解。通过这段时间的早自习学习,我不仅巩固了知识,还提升了学习效率,让我更有信心面对未来的挑战。

学院依托东软在大健康产业的优势,与东软医疗、附属医院等深度合作,早自习中分析的病例与影像数据均来自真实临床脱敏数据。此外,学院持续引入生成式AI、智能诊断算法等前沿技术,确保教学内容与行业趋势同步。

早自习是医学梦想的起点,更是智能科技的练兵场!若你想成为“既懂临床又精技术”的医工跨界人才,健康医疗科技学院的晨光,定会照亮你的未来!